新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、「不要不急の外出自粛」が叫ばれる昨今。そこで真っ先に「不要」なものとして挙げられているのは、目的なく誰かとなんとなく過ごす場所ではないでしょうか。

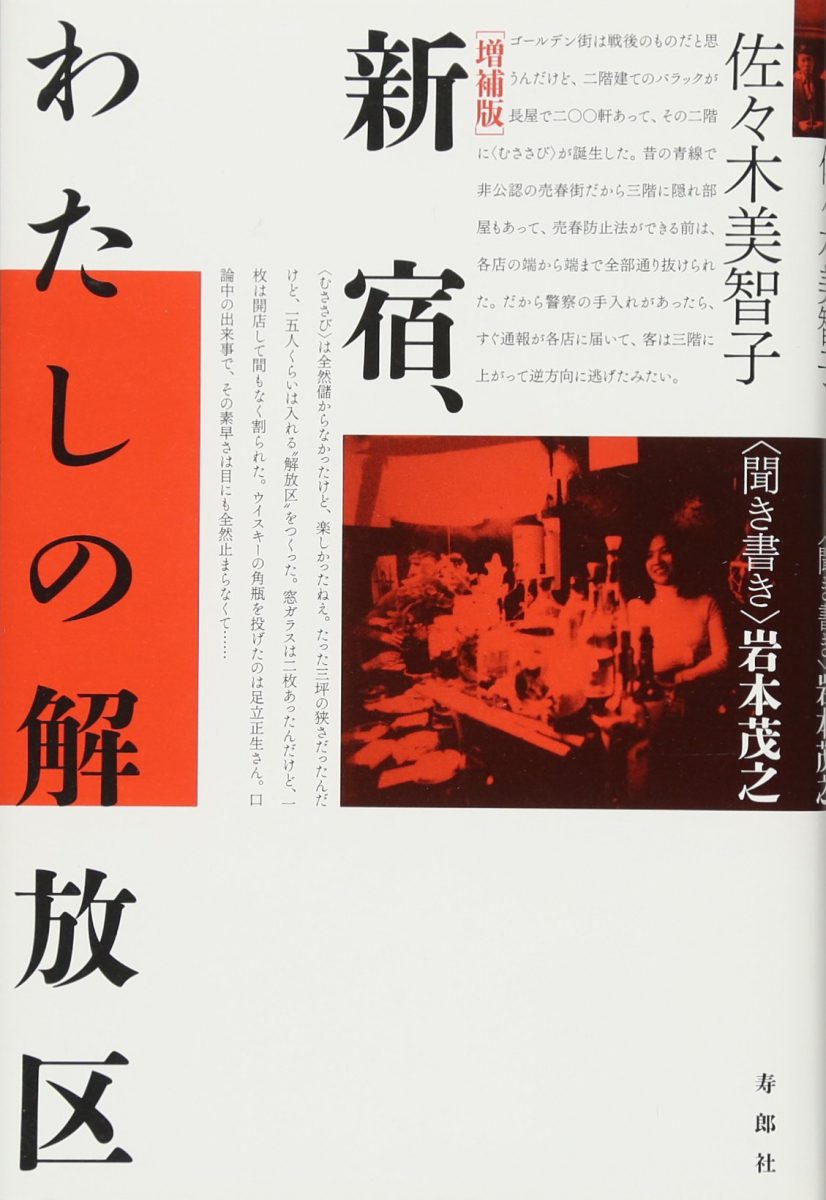

今回紹介したい佐々木美智子『新宿、わたしの解放区』(寿郎社、2012年)で描かれている光景は、かつて確かに存在し、しかし現在失われつつある、フーテン、文化人、学生たちのために開かれた〈たまり場=解放区〉のドキュメント。そして、彼/彼女らに愛され、その‘‘裏側のサロン‘‘を作った、佐々木美智子(1934~)の戦前から現在にいたるまでの激動の半生です。

たった三坪しかない…でも貴重だった日々

この本の舞台は主に1960年代~70年代にかけての、学生闘争の嵐がもっとも吹き荒れていた只中です。戦後しばらくして根室から上京し、写真学校に通いながら日活などでアルバイトをしていた、当時34歳の佐々木美智子は、新宿ゴールデン街の一角に〈むささび〉というバーをオープンします。

「ビール箱の上に板を渡していすを作って、真ん中に古道具屋で買ってきた中国風の赤いテーブルを置い」た、わずか三坪のその「解放区」には、全共闘の学生や役者、フリーライター、ときには写真家の篠山紀信まで来ていたと言います。そこで繰り広げられるのは、血気盛んな常連たちとの喧嘩、喧嘩の日々。それにもかかわらず、「楽しかったねえ」と語られる思い出には、凄惨な政治的闘争の「裏側」が、なんとも軽快に描かれていました。

学生たちはしょっちゅう口論になって、けんかはするし、酔って階段から転げ落ちてた。下がゲイバーで、入り口で客引きをしてるおかまが落ちる人を「ひとーり」「ふたーり」って数えて声をはりあげる(笑)。

けんかのドサクサの末にお金を払わないままいなくなる人たちもたまにいたり、一銭も売り上げがなくてツケばかりの日もあった。そういうことで怒ったことは一度もないんだけど、バイトをしてお金が入ったらみんな良い店に行って、お金がないとうちにくる。「あなたたち、お金があるときぐらい、景気よくうちで飲んだらどう」って半分冗談、半分本音を言える人たちだった。(114頁より)

半分冗談、半分本音を言える人たちとの付き合い。その微妙な距離感によって保たれる深夜の「解放区」は、「だれも特別扱いしない場所」、つまりいかなる社会的地位の枠からも外れた、皆が同じ場を共有する唯一のサロンとしてあったようです。

〈むささび〉閉店後しばらくして、続いて彼女は歌舞伎町で〈ゴールデンゲート〉という高級クラブを営むことになりますが、そこでもまた「セクト」(立場)を超えて多くの著名人(菅原文太、内田裕也、山下洋輔etc……)が集い、右翼から左翼、ヤクザからインテリまでが入り乱れる、第二の「解放区」として開かれていました。

学生運動やってた連中も行き場をなくしてたんだけど、わたしがまたお店を始めたので集まってきた。ジーパン(左翼)から、黒服(右翼)から、私服(刑事)からが、役者や歌手なんかの有名人とごちゃごちゃになって本当に面白かった。わたしはそういうの関係なく遊びましょうと思ってて、もう一回、解放区をつくりたかった。(149頁より)

「解放」をめざした佐々木の若き時代…

こうした佐々木美智子の「反セクト」=解放の姿勢は、20代の経験にその端を発していたと言います。母親から引導を渡され、「人生の裏街道を行く」ことを決意して単身上京した彼女はまず、当時新宿で山口組が管理した露天商の世界へ飛び込むことになります。そして、ヤクザから借りたおでんの屋台を引く暮らしを支えたのは、路上生活者や娼婦といった、「社会からあんまり歓迎されないような人たち」との出会いでした。

わたし田舎に育って、母の殻を破りたくて結婚して根室を飛び出したじゃない。美容学校辞めて屋台やって、まったく先が見えないときにバタ屋のおじさんとか靴磨きのお兄さんとか街娼とかヌードの踊り子、役者連中なんかに出会えた。いま思うと、ずっとそういう人たちと仲良くしてきたような気がする。(60頁より)

社会から見放され、「人生の落伍者」として生きざるを得なかった人間たちとの交流。それは彼女の人生の通奏低音として鳴り響いているものにほかならず、だからこそその「解放区」は、有名無名を問わず開かれるべき場所としてあったのだと言うことができます。

ブラジルでもつくられた「解放区」

本書の終盤では、40代半ばでブラジルへ渡った佐々木美智子が、そこでもレストラン・バーや日系人のための私設図書館などの「解放区」を創設する様子が描かれます。

ときにマフィアの銃撃戦に巻き込まれながら、海を越えてもなお「わたしの解放区」を守り続けた彼女の人生に惹かれてしまう理由は、どんな悲惨な状況でも常に「明るさ」を失わなかった奇跡的とも言える事実にあるのでしょう。もちろんそれは、「セクト」を越えた人との出会いによって可能になっていたこともまた、忘れてはいけません。

本書の聞き書きを務めた岩本茂之は、この時代に生きた人々について、次のような言葉を残しています。

バタ屋のおじさん、靴磨きのお兄さん、街娼の女たち……。みな他人に語りたくない様々な境遇を抱えつつも、互いに助け合いながら、大都会の新宿をたくましく生きていた。だが、そういった社会の‘‘死角‘‘は日本中でどんどん排除され、駆逐されていった。(274頁より)

まさに「社会の‘‘死角‘‘」が貴重なものになっている今、本書は「たまり場」の空気感を柔らかく、かつ快活に伝えています。昼の世界から切り離された秘密の領域のなかで、まるで、今では不要不急と批判の急先鋒に立たされる「たまり場」――喫茶店や居酒屋から喫煙所、コンビニの前の駐車場まで――で誰かと話をするときのような密やかな声色で、彼女はあなたに語りかけてくれることでしょう。

テキスト/前田龍之祐